日本企業の新卒採用での最重要能力はコミュニケーション能力だという。わかりあう、察しあう社会が中途半端に崩れていきつつある今、「コミュニケーション能力」とは何なのか、その答えを探究します。

「コミュニケーション能力」が求められている

日本でも、「コミュニケーション教育」という言葉が叫ばれて久しい。

昨今はもう、いささかヒステリックなほどに、どこに行ってもコミュニケーションの必要性が喧伝される。

たとえば、企業の人事担当者が新卒採用にあたってもっとも重視した能力について、二五項目のうちから五項目を選んで回答するという日本経団連の経年調査では、「コミュニケーション能力」が九年連続でトップとなっている。二〇一二年では、過去最高の八二・六パーセント。ここ数年は二位以下に、二〇ポイントもの差をつけている。

ちなみに「語学力」は、ここ数年、六パーセント前後である。

それほどに企業がコミュニケーション能力を望んでいるのだとすれば、就職率を最優先する大学ならば、カリキュラムについて抜本的な改革を行わなければならなくなるだろう。計算上は、週に一時間英語を教えるとすれば、週に一〇時間以上は「コミュニケーション」について教えなければならないことになる。

と、これは極端な物言いだが、それほどに学校教育の内容と、企業の要求がずれてきているのだ。もちろん、大学が企業の要求にすべてあわせて人材を育成しなければならないと言っているわけではない。大学の役割は、たしかに他にもあるだろう。しかし、社会の要請に応じて、教育のプログラムも変わっていくべきなのだが、それがまったくなされていないことは、やはり大きな問題だ。

少なくとも、たとえば、語学だけができても、望む企業には就職できないという現実がここにある。

コミュ力磨くだけなら、大学はいらないのではと思ったりもする。それだけコミュ障だと社会不適合者になりやすい現実があるのでしょう。僕自身も、コミュ障発揮してさらには心も病み退職する羽目に。しかしそうした社会的弱者を救済する制度や仕事も存在する。人と一切かかわらずにできる株式投資もその一つ。仕事でお金を貯めていたなら投資を考えてみるのも良いでしょう。分かり合えない人たちと決別するためにもお金は大事になってきます。

「みんなちがって、たいへんだ」

このような話を教育関係の講演会ですると決まって、「あ、金子みすゞですね。『みんなちがって、みんないい』ですね」と言う先生方がいる。私はそうは思わない。そうではないのだ。 「みんなちがって、たいへんだ」 という話をしているのだ。

OECDの基本理念は、多文化共生にある。

多文化共生とは何か。それは、企業、学校、自治体、国家など、およそどんな組織も、異なる文化、異なる価値観、異なる宗教を持った人びとが混在していた方が、最初はちょっと面倒くさくて大変だけれども、最終的には高いパフォーマンスを示すという考え方だろう。

先に見たように、成長型の社会では、ほぼ単一の文化、ほぼ単一の言語を有する日本民族は強い力を発揮した。しかし、成熟型の社会では、多様性こそが力となる。少なくとも、最新の生物学の研究成果が示すように、多様性こそが持続可能な社会を約束する。

だとすれば、これから国際社会を生きていかなければならない子どもたちには、「最初はちょっと大変だけれど」の、その「大変さ」を克服する力をつけていこうというのがPISA調査の最大の眼目だろう。

しかし日本では、調査結果のじり貧状態だけに目がいって、学力低下の議論が巻き起こり、教科学習のコマ数を増やし、せっかく作られた総合的な学習の時間を減らすという愚挙が行われた。二〇〇〇年代後半の日本の教育政策がいかにトンチンカンなものになっていたかがわかるだろう。それはある種の教育の鎖国状態と呼んでもいい。

みんなちがって、たいへんだ。

しかし、この「たいへんさ」から、目を背けてはならない。

みんなと違うことの大変さは当事者にしかわからない。いくら御託を並べたところで社会的弱者でない人の言うことは所詮上から目線でしかない。みんなが自分がその立場だったらと考えられる世の中が理想だがそんな理想郷はありえない。

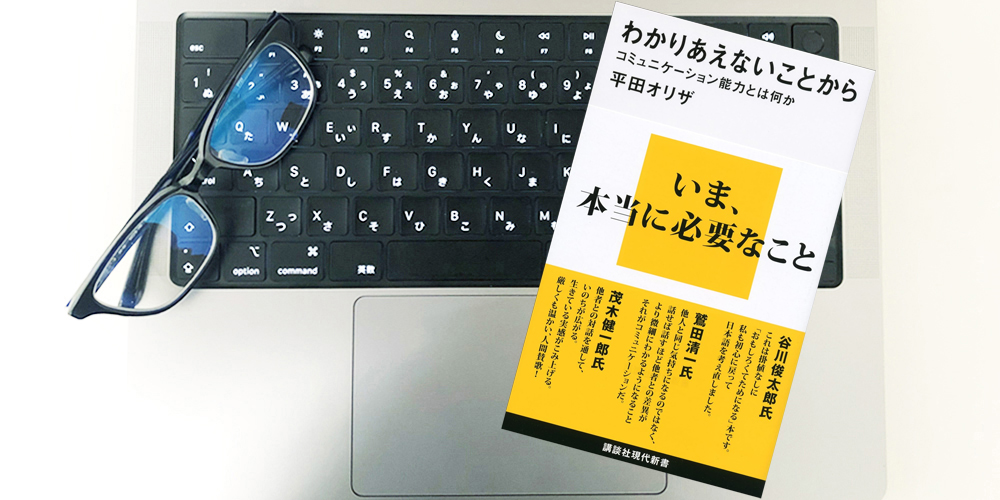

分かり合えない世の中で今必要なことは何なのかを論ずる書籍。

※この書籍はKindle Unlimited読み放題書籍です。月額980円で和書12万冊以上、洋書120万冊以上のKindle電子書籍が読み放題になるサービスが初回30日間無料となっております。PCの方はサイドバーのリンクより、スマホの方は下の方へスクロールしていただければリンクが貼ってありますので興味のある方はどうぞ。なお一部の書籍はキャンペーンなどで無料になっていて現在は有料となっている場合もありますのでその場合はあしからず。

【サブスク】 Kindle Unlimited

僕が利用している読書コミュニティサイト

【本が好き】https://www.honzuki.jp/