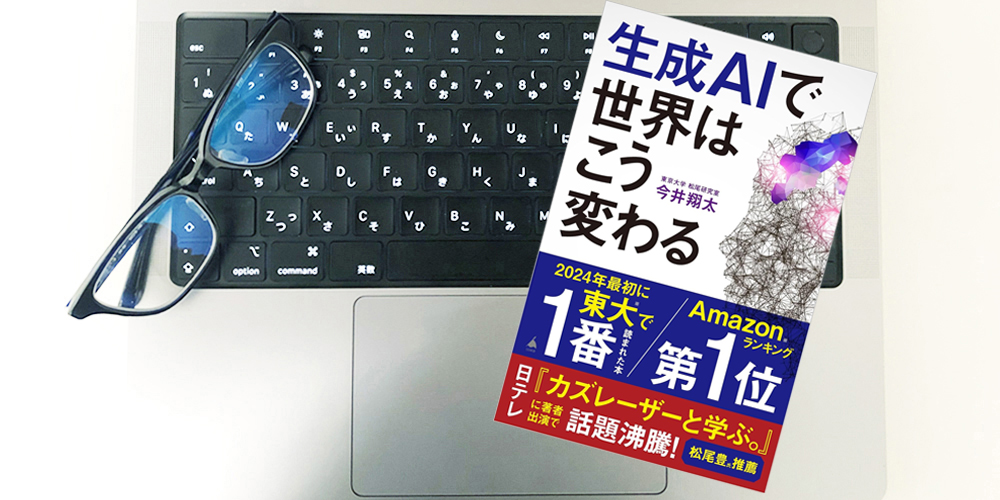

生成AIの仕組みはともかく僕らにどんな影響があるのかを知るための書籍。最新テクノロジーで変わる日常を教えてくれる指南書。普段からテクノロジーに触れることの少ない人にも読んでほしい一冊。

長らく議論が続く「AIによる労働への影響」

「特別なスキルを必要としない賃金が低い仕事であるほど、コンピュータ/AIによる自動化の影響を受ける可能性が高い」

これは、コンピュータ/AIが労働に与える影響を分析する研究で、長らく共有されてきた主張です。この分野の研究はいくつか例がありますが、ほぼすべてでこの結論に達していたと言っていいでしょう。

ディープラーニング登場直後の2013年に発表された、オックスフォード大学のカール・フレイとマイケル・オズボーンによる世界的に有名な論文「雇用の未来」でもこの主張がされています。また、2019年に出版された、同じくカール・フレイによる書籍『テクノロジーの世界経済史』(邦訳版は2020年、日経BP刊)でも、数多くの研究を 俯瞰 しながら同様の主張にまとめられています。

では、生成AIが登場した2023年現在に広く共有されている主張はどうなっているのでしょうか。先に結論を述べておきましょう。

「高学歴で高いスキルを身につけている者が就くような賃金が高い仕事であるほど、コンピュータ/AIによる自動化の影響を受ける可能性が高い」

これは第1章でも少し触れたOpenAI社などが発表した論文「GPTs are GPTs」の主張です。1つの研究分野の主張が、ここまで完全にひっくり返ることは歴史的にも 稀 でしょう。一体どういうことなのか、具体的に説明していきます。

生成AIの猛威に怯える人は案外多いのかも。画像から動画、文書からコードまであらゆるものが生成AIの恩恵を受けるように。知っていると便利な生成AIもその分野を生業とする人には脅威だろう。自分の職がどのような影響を受けるかきちんと見定める必要がある。

AIがつくった作品に価値を感じられるか?

「AIを使っているとわかった作品には、あまり価値を感じない」 「クリエイターがAIを使っているのを見ると、複雑な気分になる」 「良いイラストを見つけたときに、それがAIによるものなのか、人間によるものなのか、確認するようになった」 「AIを使った作品は、人間のつくった創作物と混ざらないように隔離する必要がある」

これらは生成AIブームの開始から現在にいたるまで、SNSなどで実際に見られている反応です。

実際には、創作のなかに「なんらかの生成を行うAI(機械)で生み出された要素」が混じっているという事態は、そこまで特別なものではありません。シンセサイザーやボーカロイドなどは、そもそものコンセプトとして機械的な音声合成を行うものですし、数年前から存在するイラストの自動彩色も、現在の生成AIと呼ばれているものと本質的には同じ(大量の著作物からニューラルネットワークを学習し、出力が生成的)です。

上記の反応は、生成AIによる生成物が、人間が生み出す作品と表面上は見分けがつかないレベルに達して初めて表面化したものと言えるでしょう。

これは人類史上で例がなかった事態であり、このような反応のもとになる人間の価値観が長期的にどのようになっていくかは、筆者も(そして人類の誰にも)正確な予測は困難です。

一方、AIが生み出したコンテンツに対する現在のわれわれの価値観に関しては、生成AIブーム以前と以降に出た2種類の興味深い研究があります。これらの研究で得られた結果は、長期的なわれわれの価値観を考えるうえでヒントになるかもしれません。

芸術などの分野では作品をAIが作ったとなるとそれに価値を感じるかが問題となる。それでも良いという人もいれば血が通っていないものに価値はないという人も。作品の成り立ちを気にしなければAIで十分な場合もあり住み分けが進むだろう。

AIの恩恵を受けるために何ができるか学ぶ書籍。正しく恐れてうまく仕事や生活に利用していきたい。

※この書籍はKindle Unlimited読み放題書籍です。月額980円で和書12万冊以上、洋書120万冊以上のKindle電子書籍が読み放題になるサービスが初回30日間無料となっております。PCの方はサイドバーのリンクより、スマホの方は下の方へスクロールしていただければリンクが貼ってありますので興味のある方はどうぞ。なお一部の書籍はキャンペーンなどで無料になっていて現在は有料となっている場合もありますのでその場合はあしからず。

【サブスク】 Kindle Unlimited

僕が利用している読書コミュニティサイト

【本が好き】https://www.honzuki.jp/