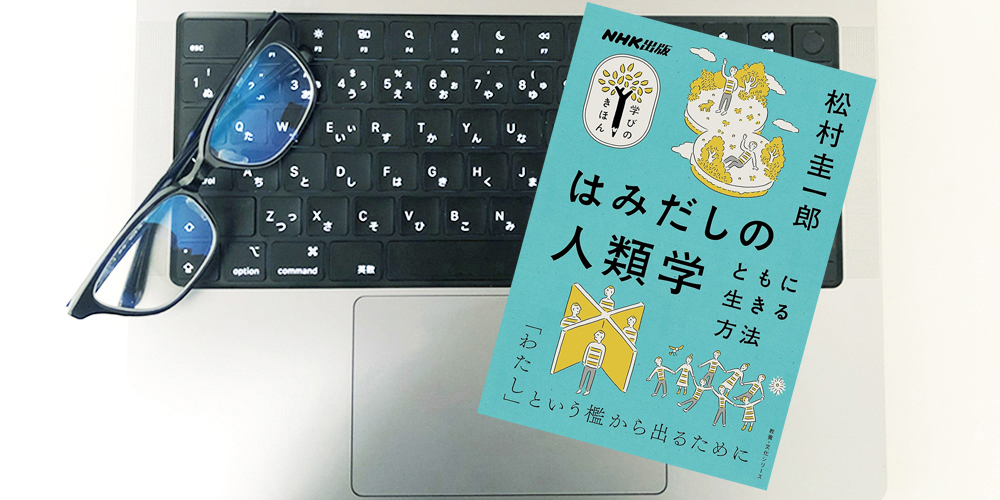

人類学とはどんな学問なのかという素朴な疑問に答えつつ、「違い」を乗りこえて生きやすくなるために。「人類学のきほん」をレクチャー。これからの時代を生き抜くために必要な「知の技法」をわかりやすく教えます。

自分の殻を脱ぎ捨てる

他者との交わりをとおして自分が揺さぶられる。それはだれもがどこかで経験しているはずです。異質な他者だと思っていた人びとと長い時間を過ごすうちに、それまでの「わたし」の輪郭が溶け出し、境界線が開かれ、その外側へとはみだしていく。そうした他者との交わりが生まれるような「つながり」を文化人類学は大切にしてきました。

文化人類学のフィールドワークでは、人びとの生活のなかに入りこみ、異なる言語を学び、対話をしながら、なじみのなかった人たちと長い時間を一緒に過ごします。そのとき、自分の小さな殻に閉じこもっていられなくなる。無理に閉じこもろうとしたら、たぶんとてもつらくなる。思い切ってそれまでの自分のやり方を捨てて、彼らと同じようにやってみる。そうすると、思いもよらなかった可能性に気づかされる。

品のない例で申し訳ないのですが、エチオピアの村で住み込み調査をはじめたとき、はじめはきちんとしたトイレがないことに戸惑いました。小さな「穴」はあるんですが、鍵のついた扉がなかったり、どうにも落ち着きませんでした。みんなはどうしているのかと見ていると、それぞれ別の場所で用を足しているようなのです。

仲良くなった同い年の青年に聞いてみたら、「おじいちゃんはコーヒーの林でやるのが好きみたい。あのバナナの木の下とかいいよ!」と屋敷のはずれにあるバナナの木を指さす。「え?」って感じですよね。「トイレって決まった場所じゃなくていいの?」と。

ところが、バナナの木の下にしゃがむと、いい具合に姿は隠れるし、空が開けていて頭の上で鳥がさえずったりしている。穴のトイレのように 臭くないし、とても気持ちがいい。それからはそのバナナの木の下が私のお気に入りの場所になりました。彼らと同じようにやってみると、意外とうまくいく。自分の殻を脱ぎ捨てて、それまでのやり方から一歩を踏み出してみないと、たぶん苦しくて長期調査なんてできないと思います。

トイレにまつわるお国事情はよく聞きますね。日本はウォシュレットがついていたりして至れり尽くせりだと外国人には概ね好評みたいですが。文化人類学のフィールドワーク日本では馴染みのない文化も多く楽しそう。

二つのつながり 共感と共鳴

ここでもう一度、二つの「つながり」について復習しながら、ともに生きる方法のポイントを整理しておきましょう。

自己と他者の差異を強調して輪郭を強化するようなつながりと、自己と他者の境界を越えて交わることで輪郭が溶け出すようなつながりがある。ここまで、この二つの「つながり」をもとに文化人類学の視点を説明してきました。

たとえばSNSで「いいね!」をもらうと、自分が認められたようでうれしくなります。これは「わたし」の輪郭が強調されるような他者とのつながり方です。「共感のつながり」と言ってもいいでしょう。「わたし」の固有な輪郭を確かなものとして支えてくれる共感のつながりは、喜びや満足感を得られる大切なものです。

一方で、輪郭が溶けるような経験は、あまりピンとこないかもしれません。他者と交わるなかでお互いが変化するようなつながり方です。こちらは「 共鳴 のつながり」と名づけておきましょう。それは共感の「いいね!」とはだいぶ違って、自他の区別があいまいになり、「わたし」が他者との響き合いをとおして別の「わたし」へと生まれ変わっていくといったイメージです。

第2章で私自身のフィールドワークの経験を紹介しましたが、それが共鳴のつながりの一例です。そこでもふれたように、私自身、文化人類学の知識やフィールドワークの技法を身につけたから、その共鳴のつながりを経験したわけではありません。では何が「共鳴」を呼び込んだのでしょうか。

ふりかえってみれば、出会った人と複数のカテゴリーのなかで向き合う時間を重ねたことが大切だったように思います。私たちは、人と出会うとき、まず性別とか年齢とか、国籍とか、いろんなカテゴリーをのなかからひとつを選んでその人のことを見定め、コミュニケーションの手がかりにします。

ここまで説明してきたように、もちろんそれはある場面で適切にふるまったり、状況をちゃんと認識したりするときに必要なことです。会社の上司に友達のようなタメ口をきいたりしません。会社では{会社上司、部下……}といったカテゴリー集合が適用される。でも、その特定のカテゴリー集合だけで人と関係していると、それ以外のつながりの可能性は閉ざされたままになる。

社会人になると仕事と家の往復だけで仕事カテゴリー集合だけで人と関係してそれ以外のつながりが希薄になったりする。僕も仕事を辞めたばかりの時は一気に引いていく仕事仲間に自分から連絡を取らないとと上司に言われたことが。でも嫌になって辞めたのでそこで関係を断ち切りました。精神疾患を誘発させた仕事場なのでそれでよかったのだとは思いますが。

学生時代にあった教科の文化人類学。それを掘り下げる書籍。どんな学問でどのような魅力があるのか、こういう書籍があると興味が湧きますよね。それを考えると学生時代のはあまり興味を持てなかった。アプローチの仕方の違いかなと思います。

※この書籍はKindle Unlimited読み放題書籍です。月額980円で和書12万冊以上、洋書120万冊以上のKindle電子書籍が読み放題になるサービスが初回30日間無料となっております。PCの方はサイドバーのリンクより、スマホの方は下の方へスクロールしていただければリンクが貼ってありますので興味のある方はどうぞ。なお一部の書籍はキャンペーンなどで無料になっていて現在は有料となっている場合もありますのでその場合はあしからず。

【サブスク】 Kindle Unlimited

僕が利用している読書コミュニティサイト

【本が好き】https://www.honzuki.jp/